Pour Jean-Louis Schlegel, directeur de la revue Esprit, la pandémie est un rappel sévère : le culte du Progrès et l’adoration de Soi n’ont pas éclairé l’horizon de notre condition humaine. Pour donner tort aux dépressifs, il nous revient d’espérer, pour les autres et pour nous.

Un adage veut que les peuples heureux n’aient pas d’histoire, au sens où il n’y a rien d’essentiel ou d’intéressant qui se passe chez eux, et donc rien à raconter. Il se pourrait qu’ils n’aient pas non plus d’espérance : repus et contents d’eux-mêmes, ils n’ont plus le sens du tragique qui les placerait inévitablement devant la question : que puis-je espérer, quelle est mon espérance ? La pandémie inimaginable qui atteint tous les habitants, fût-ce inégalement, des pays les plus avancés de la planète est un rappel sévère de leur condition humaine, qui met chacun au défi de sa volonté de vivre et d’espérer un avenir.

Dans nos sociétés consuméristes, nous ne sommes pas toujours ni tous heureux et repus. Et pourtant la vertu Espérance est absente de la vie de la plupart d’entre nous. On le voit bien quand arrive le mal- heur dans ses multiples formes sociales et personnelles : la résignation, le fatalisme, rarement la révolte, sont notre lot. «La pente est de désespérer », disait déjà Péguy. Comment en est-on arrivé là ?

Depuis trois siècles, les promesses de la science et le culte du Progrès en tous domaines ont laissé entendre qu’on n’avait plus besoin de l’espérance venue d’un «Dehors», que nous étions capables de réaliser nous-mêmes notre bonheur en maîtrisant la nature extérieure. Non seule- ment l’espérance est devenu hors jeu, mais on a fini par y voir une illusion trompeuse et démobilisatrice. Les révolutions poli- tiques et les « religions séculières » sont nées d’espérances de substitution. Marx en a été le prophète le plus immense, et la figure de Prométhée son grand symbole. Même après les désillusions du Progrès et les catastrophes de toutes sortes au xxe siècle, nous ne sommes jamais vraiment sortis de ces espoirs d’accomplissement absolu.

L’éternité c’est maintenant

Le sentiment de l’échec existe aussi, et il s’est même prodigieusement renforcé durant la première moitié du XXe siècle, après Nietzsche et la « mort de Dieu ». La figure symbolique en a été un moment le mythe de Sisyphe, ou la liberté absolue condamnée à l’échec. L’attitude noble consiste alors à agir en vivant dans le désespoir avec courage. Chez beaucoup pourtant s’est installée la fatalité : à partir du moment où s’érode l’espérance d’une vie après la mort, d’une résurrection, reste le courage de l’homme debout, luttant pour la justice, mais sans espérer aucune récompense pour lui, ni envisager aucune réparation possible pour les innombrables victimes innocentes de l’histoire des vainqueurs.

Le troisième moment de mon histoire cavalière de la philosophie de la dés-espérance s’impose logiquement : c’est la réalisation de soi, l’âge de l’individualisme. Célébration de la jeunesse, de la beauté, du corps en quête d’Eros, oubli forcené de Thanatos – l’autre pulsion selon Freud, celle qui permet de comprendre « la question du sort de l’existence humaine ». La mémoire du passé s’efface, l’avenir devient indéchiffrable. Le seul temps valorisé est désormais le pré- sent. «L’éternité c’est maintenant». Mais combien sont-ils à faire l’expérience de ce maintenant éternel ? On constaterait plutôt, chez beaucoup, le moment de la dépression !

Avec l’espérance morte, nous sommes privés d’une sorte de ressort dans la difficulté de vivre et de mourir, d’une force pour endurer et vaincre les épreuves comme celle que nous traversons.

Espère pour moi si ce n’est pour toi !

Il y a quelque chose de triste dans cette histoire, car avec l’espérance morte, nous sommes privés d’une sorte de ressort dans la difficulté de vivre et de mourir, d’une force pour endurer et vaincre les épreuves comme celle que nous traversons. Le « présentisme » a balayé la conception chrétienne de la temporalité : mémoire d’un passé, épaisseur de l’actuel, tension vers un futur. Le sociologue des religions qui se souvient des trois vertus théologales – foi, espérance, charité (amour) – peut s’accorder avec Paul (1 Corinthiens 13) pour dire que « la plus grande » des trois est la charité, mais il est tenté de dire aussi que l’espérance est devenue la plus difficile.

Il ne voit pas non plus que la philosophie, qui n’offre que son « mensonge compatissant » (Franz Rosenzweig) aux mourants, ou même la théologie, devenue incertaine sur ce qu’on appelait les «fins dernières», puissent offrir du secours pour stimuler la foi ferme en une espérance, même si la «théologie de l’espérance» a redonné sens et consistance, aussi pour l’avenir de la Création, à une vertu que le catéchisme de mon enfance réduisait à l’attente de la « vie éternelle que Dieu a promise à ses serviteurs ».

Tous responsables

Certains préfèrent espérer des réincarnations, promises sous d’autres latitudes religieuses… Mais surtout, comment s’étonner que la mort elle-même devienne, pour beaucoup de nos contemporains condamnés à une longévité périlleuse pour le corps et l’esprit, le moyen du « salut », alors qu’à son tour, le recours aux funérailles religieuses chrétiennes, si riches à la fois de formules de consolation et d’espérance, est en train de fléchir ?

L’« horizon d’attente » semble donc bien sombre aujourd’hui. Dans ce contexte, il me semble que chacun doit avoir conscience qu’il est lui-même responsable de l’espérance – la sienne et celle des autres – et des mots pour la dire, conformément à une parole fortement redécouverte dans les dernières décennies : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte » (1 Pierre 3,15).

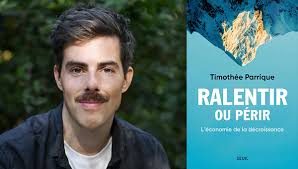

Illustration de Marguerite Le Bouteiller pour Limite.

Ce témoignage est tiré des pages spiritualité du 21ème numéro de Limite, la première revue d’écologie intégrale. L’essayer, c’est l’adopter !

Commandez-la, abonnez-vous ou retrouvez-la chez votre libraire.