Stan Neumann est né à Prague en 1951 dans une famille illustre. Son arrière-grand-père a cofondé le Parti communiste de Tchécoslovaquie. Son père, d’abord jeune résistant communiste puis fidèle stalinien, se suicide en 1970 après avoir été mis au ban du Parti pour avoir condamné l’entrée des chars russes dans Prague. Stan Neumann quitte Prague pour Paris à 10 ans, avec sa mère, une juive polonaise. 60 ans après, il est devenu un réalisateur de documentaires réputé. On retient de lui une histoire de la transformation haussmannienne de Paris (Paris, roman d’une ville), un récit de la révolution d’octobre à travers la figure de Maxime Gorki (Lénine / Gorki, la Révolution à contretemps) ou encore un film sur sa famille (Une maison à Prague). En avril, Arte a diffusé pour la première fois les quatre épisodes de sa magistrale série documentaire Le temps des ouvriers. Une fresque qui retrace trois siècles d’histoire ouvrière européenne, avec pour ambition de faire le récit de l’expérience de l’usine. Aux témoignages historiques sont mêlés des témoignages d’ouvriers contemporains. Alors apparaissent des permanences : le temps qui s’étire, la bêtise des petits chefs, l’abrutissement du travail à la chaine, l’asservissement aux machines.

Quelle est la genèse de cette série documentaire ?

Au départ, c’est une proposition que j’ai tout de suite acceptée, surpris qu’Arte soit encore capable de se lancer dans des entreprises de ce genre. Je savais que l’enjeu était important : il n’y aura pas d’autre film comme ça chez Arte pendant 10 ans. Il faut être à la hauteur de ce privilège. Une fois que je me suis plongé dans le sujet, je me suis aperçu que tout ce que je croyais savoir était en réalité des connaissances de surface, des lieux communs avec lesquels on a été élevés.

Ce qui est commun entre cette série et le reste de votre œuvre, c’est un regard différent porté sur l’histoire. Quelle a été votre approche historique ?

L’approche historique était conditionnée par l’énormité de la proposition : l’Europe, trois siècles… Il fallait imaginer un discours qui soit à cette échelle-là. Je considère que tous mes films sont politiques mais ici j’ai essayé de faire disparaitre la politique comme objet explicite. L’approche habituelle de la classe ouvrière consiste à passer par les grands moments et l’analyse des organisations. J’ai voulu en permanence échapper à ça. À tel point que c’est presque une distorsion… je ne parle de la CGT qu’une seule fois ! C’est une chance unique de pouvoir faire un film comme ça aujourd’hui, avec une chaine de télé, donc je devais donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas et explorer ce qu’on ne sait pas plutôt que revenir sur une histoire classique.

« Enregistrer l’histoire de l’ouvrier à l’usine pendant trois siècles », selon vos mots, c’est en quelque sorte renverser la pyramide sociale…

Exactement, c’est une inversion de perspective. Donner de l’importance à l’expérience « vue d’en bas ». L’expérience du temps, l’expérience du travail comme source d’aliénation. Ma perspective est un peu ouvriériste comme on disait autrefois mais à force de ne pas être ouvriériste, on ne les entend plus jamais ! Je suis très surpris par le fait que la parole de quelques ouvriers dans les films résonne autant. Ils sont tellement peu écoutés.

On a l’impression qu’il y a davantage d’images d’usine d’hier que d’aujourd’hui, comme si les ouvriers et leur lieu de travail étaient devenus fâcheux à montrer.

C’est vrai qu’aucune usine ne m’a permis de filmer. Quand avec l’ouvrier intérimaire Joseph Pontus on filme sur un parking extérieur devant une usine de traitement de poissons, la sécurité nous vire. Mais ces images ne sont pas si importantes que ça : les images du travail ne disent rien du travail. Je pense que c’est une difficulté du cinéma par rapport au travail, on voit les gestes, les objets, la beauté des gestes, mais on ne comprend pas.

Pour comprendre il faudrait rester sept heures sur chaque poste de travail ?

Oui, c’est terrible. Éric Pittard a fait un film qui s’appelle L’Usine dans lequel il essaye de se mettre avec sa caméra dans le tempo des gens qui travaillent devant lui. C’est l’expérience limite, une très belle séquence qui ressemble vite à un film expérimental soviétique des années 1920. Elle ne montre pas la fatigue du muscle, la sueur dans les yeux et la pensée qui gambade.

Propos recueillis par Théo Moy

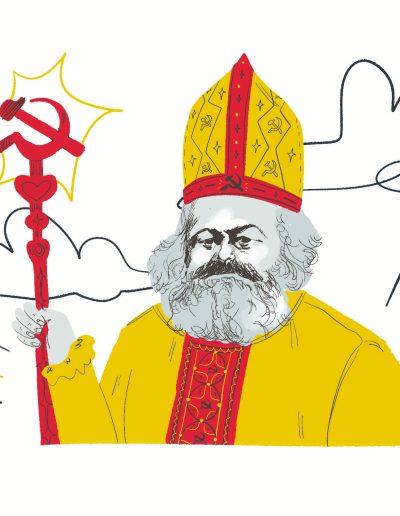

Illustration de Camille Patureau

[…]

Cet article est à lire en intégralité dans le dernier numéro de la revue Limite. Vous pouvez le trouver à la commande en ligne et en librairie !

Si vous aimez Limite, abonnez-vous, il n’y a pas de meilleur moyen pour nous soutenir !

Bonjour,

Excellent article.