Chaque semaine, le philosophe Fabrice Hadjadj nous fait le plaisir de sa présence dans nos colonnes. Contre l’empire d’unetechnique aliénante, Les « Dernières Nouvelles de l’Homme » (#DNH) portent le cri d’alarme – et d’espérance – de ceux qui veulent rester humains, rien qu’humains.

Je dois le confesser dans ces colonnes où je critique souvent le machinisme (parfois, il est vrai, trop mécaniquement) : j’aime bien les machines. Je ne dis pas cela seulement parce qu’il est très difficile d’obtenir sans frigidaire une bonne bière bien fraîche au milieu de l’été. Si l’on met à part la question du pétrole et du goudron – qui n’est pas mince – je suis plein d’admiration pour certaines motos (encore que je préfère un destrier du Rohan), et la courbe, la vitesse, le rugissement des vieilles jaguars ne sont pas sans provoquer en moi je ne sais quel frisson viril. Bien entendu, le machinisme est un type d’organisation sociale, alors que la machine est une chose, et l’on peut imaginer – avec Marx peut-être – un monde où les machines s’opposent au machinisme, parce qu’elles ne sont plus les esclaves d’un capitalisme technocratique et rentier. Car les machines sont aliénées, elles aussi. Elles ont même été supplantées, pour ne pas dire massacrées, par les appareils…

Je songe à cette « Ode triomphale » que pouvait autrefois entonner Álvaro de Campos (un des hétéronymes de Fernando Pessoa) : « Ô roues, ô engrenages, r-r-r-r-r-r-r éternel ! / Violent spasme retenu des mécanismes en furie ! / […] En fièvre et regardant les moteurs comme une Nature tropicale — / Immenses tropiques humains de fer, de feu, de force — / Je chante, et je chante le présent, et aussi le passé et le futur… » Ces vers ne sauraient se réduire à leur ironie. Ils témoignent d’une réelle fascination esthétique devant les flammes de la chaudière, le jeu des rouages, leurs différences de rythme d’un gros à un petit, d’un rond à un ovale, l’envoûtant système bielle-manivelle qui transforme les allers-venues rectilignes du piston en un mouvement parfaitement circulaire. La locomotive à vapeur du Mécano de la Générale, notamment dans cette scène où Buster Keaton et sa fiancée montent et descendent assis sur la bielle d’accouplement, est d’une indéniable beauté, à la fois architecturale et musicale. La musique elle-même est tout ensemble clocks and clouds, pour reprendre l’expression de György Ligeti : elle ne se déploie pas que selon des nuages, des nappes harmoniques au développement organique ; elle obéit aussi au métronome, à la précision horlogère, à ces cadences explicitement mécaniques (Pacific 231 de Honegger, Symphonie n°4 de Prokofiev…) qui rappellent la régularité supra-lunaire de la révolution des astres. Par là se comprend la poésie futuriste, capable d’associer le lyrisme le plus échevelé à la moissonneuse-batteuse.

Dans un autre ordre de vision – moins romantique –, le sculpteur fribourgeois Jean Tinguely a trouvé mieux que de casser les machines. Ludique plutôt que luddite, il en a inventé de gigantesques mais qui ne servent absolument à rien (comme ses « Méta-Harmonies I & II »). La machine se dévoile alors pour ce qu’elle est, dans sa cause matérielle : une énormité de ferraille branlante et grinçante, avec la drôlerie de ses couples où une roue hypernerveuse vit conjugalement avec un gros engrenage poussif et satisfait, où un piston s’excite dans un cylindre pour accoucher d’un effet quasi nul sur une pompe émettant un son de pneu qui se dégonfle…

Pour entrer dans cette esthétique et l’apprécier avec la nostalgie que l’on éprouve devant la machine à coudre de notre arrière-grand-mère, il faut l’opposer au design des appareils contemporains. Il me semble en effet que la distinction machine/outil est insuffisante. D’abord, elle est trop clivante et ne manifeste pas assez les intermédiaires : il y a des machines-outils ; il y a une manière de sentir physiquement la route sur sa moto, d’avoir un rapport charnel avec les pédales et le volant de sa voiture, dans une conduite qui prolonge notre corps aussi bien qu’une gouge ou un violoncelle… Que l’habitacle cependant devienne une bulle confortable, avec ses radars, son pilotage quasi automatique, ses sièges massant, etc., et le véhicule change de nature sans pour autant changer de carrosserie. C’est là que la distinction binaire entre les objets techniques montre sa défaillance. Il lui manque un troisième terme : l’appareil. Outre les possibilités mixtes, désormais, il faut considérer une tripartition entre tools, machines et devices.

L’appareil, dans la définition que j’en propose, ne relève plus de la mécanique mais de l’électronique. S’opère avec ce changement de procédé un changement d’échelle qui fait que son fonctionnement sort de la perception commune ou quotidienne. Alors que ce qui se passe entre les rouages de la machine nous saute à la figure, ce qui se passe à travers les composants de l’appareil n’appartient plus à l’ordre des choses visibles à l’œil nu, et donc se dérobe à toute esthétique. L’appareil n’apparaît pas franchement. Auprès de l’honnêteté naïve de la machine, il est marqué par une duplicité profonde, celle du hardware et du software, celle d’un fonctionnement matériel qui se dissimule (au point qu’on peut croire à son immatérialité) et d’une apparence extérieure qui séduit (au point qu’on s’imagine que tout se joue sur cette surface).

La beauté de la mécanique était l’ouvrage indirect, non intentionnel, du constructeur, comme un surcroît qui advenait à sa composition strictement utile et opérationnelle, et qui prouvait que l’utilité même n’échappe pas à une sphère de gratuité qui lui est antérieure. La coque de l’appareil, au contraire, est le produit volontariste du design. Elle n’est pas comme la coquille sécrétée par le mollusque. Elle se surajoute, de manière équivoque et enjôleuse. — Quant à l’écran, son verre l’apparente à l’imaginaire de la transparence, alors qu’il est le lieu d’une occultation radicale. Emblématique à cet égard est le Mi-MIX, smartphone relooké par le designer français Philippe Starck pour le compte de la société chinoise Xiaomi : les bordures ont disparu, l’écran entend occuper toute la superficie de l’appareil ; on a l’impression de tenir une vitre, une brèche, une simple ouverture sur un monde chatoyant et docile, sans machinerie ni machination derrière.

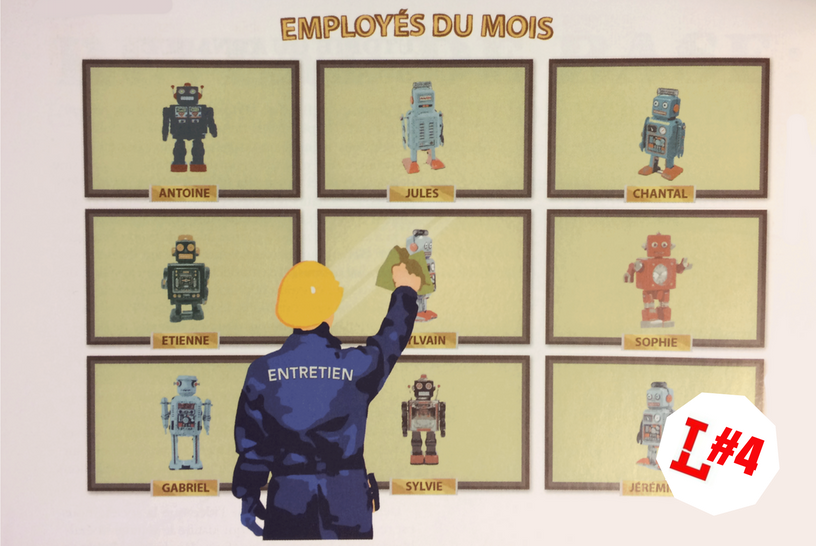

La machine de jadis pouvait être écrasante, cracher la fumée et le feu, broyer les hommes dans sa mâchoire, comme un dragon de métal. Elle avait au moins cette loyauté de se montrer comme telle. L’appareil est plus fourbe. Il se présente comme convivial. Il vante son ergonomie. Il paraît aussi inoffensif qu’un carnet de notes ou une friandise. Et pourtant il nous lie à un dispositif global bien plus tentaculaire et bien plus monstrueux que les anciennes usines. Et il le fait invisiblement, hypocritement, suavement même, nous n’avons plus lieu de nous en effrayer ni de nous plaindre comme devant un train de laminoirs. Au contraire, nous l’avons presque toujours dans notre main, comme s’il était la perche qui nous sauve, le chapelet des temps post-historiques.

Ainsi les engrenages ont disparu, et il est rare désormais que nous puissions nous émerveiller devant un système bielle-manivelle. Nous en sommes arrivés à un point où les vraies machines, avec leur esthétique sans fioriture, presque cistercienne, provoquent en nous une honteuse mais puissante nostalgie.

- Fabrice Hadjadj : quand l’outil sort de l’ombre - 05/30/1998

- A LA SANTE DE LA MEDECINE, LE GRAND EDITO DE FABRICE HADJADJ - 05/30/1998

- 3 DIPLÔMES DE PERDUS, UNE VIE DE RETROUVÉE - 05/30/1998

Poésie futuriste :

La publicité pour le premier Apple MacIntosh faisant référence au roman 1984 dit que grâce à l’ Apple, les gens vont êtres libres de choisir leurs sources d’ informations au lieu de n’ avoir accès qu’ à la « vérité unique » de Big Brother.

La réaction des gens quand l’ écran de Big Brother explose : ils continuent de regarder vers l’ écran, bouche-bée, tandis qu’ une brume de glace leurs fouette le visage.