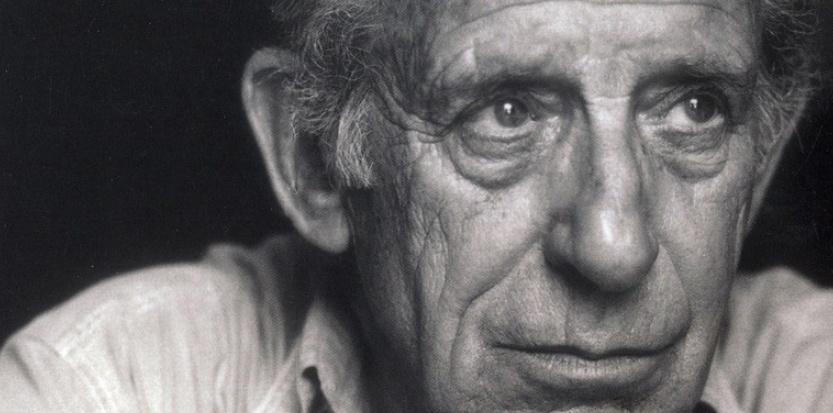

Jacques Sternberg voit le jour en 1923 à Anvers (Belgique). Aujourd’hui, 9 ans après sa disparition, il fait partie des figures de l’underground littéraire et a rejoint le cercle des artistes dont la personnalité et la singularité rendent insignifiant l’insuccès commercial de leur œuvre.

Il est de ces artistes dont l’âme coule dans leur encre, la rendant consistante, généreuse, universelle. Sternberg était un anarchiste notoire, un réfractaire râleur, un anticonformiste teigneux, autrement dit, de l’espèce rare des radicaux libres, discrets mais farouchement insoumis. Ses Mémoires provisoires, crachées et publiées en 1977, lui ressemblent comme deux gouttes de vitriol : sincères, embroussaillées, tonitruantes, tourmentées. Sternberg, c’est d’abord un échec. Un échec littéraire. Une tentative ratée de capter suffisamment de lecteurs pour pouvoir vivre de sa plume, uniquement de sa plume, de sa plume unique, et acide. Sternberg s’en réjouissait à quelque égard. Cette précarité l’a préservé de la facilité, de l’embourgeoisement, du tarissement d’une verve directement reliée à ses tripes et à son imaginaire.

Il essuya durant huit années les refus systématiques et stéréotypés des éditeurs, et une fois publié en 1953, par Eric Losfeld, puis par Denoël, Editions de minuit, Julliard, Albin Michel, sa horde de lecteurs demeura limitée, sa zone d’influence confidentielle, les mandarins médiatiques choisissant de le laisser dans l’ombre, dans son ombre. Il est des étoiles que le regard ignore.

L’écriture de Sternberg était aride, écorchée vive ; elle n’épargnait ni lui-même ni les autres, comme une mitraille indifférenciée, tout azimuts. De la plume de cet oiseau libre suppurait une misanthropie assumée, salutaire, une misanthropie quasi fraternelle qui nous réconcilierait, non pas avec les hommes, mais avec l’homme, l’homme qui était en Sternberg, donc en tout homme.

« Je sors peu, je me réfugie presque sans cesse chez moi, parce que, dehors, je me sens dans la peau d’un homme perdu au milieu d’un monde étranger où il ne côtoie plus que des sujets de malaise ou d’effroi, des raisons de rancoeur ou de rancune. » Au sortir de la guerre et de la traque, le survivant juif que fut Sternberg, enchaîna les petits boulots pour survivre et assumer son rôle de mari et de père. Son inspiration n’en était pas pour autant entravée. Tout était prétexte à écrire pour cet animal inapprivoisable, créateur d’insolite, faiseur d’étrange, acolyte de l’impossible.

Il virevoltait comme un dément dans l’asile de l’imaginaire, semant ici et là épines et pamphlets

Nouvelles, contes, romans, essais, autobiographies, il virevoltait comme un dément dans l’asile de l’imaginaire, semant ici et là épines et pamphlets. Plus à l’aise dans le récit bref que dans le roman, quelques titres finirent malgré tout par marquer les esprits et les critiques : « Toi, ma nuit », « Sophie, la mer et la nuit », « L’employé », « Le délit ». Son sens de l’absurde et du saugrenu, sa vision déshumanisée et hyper contrôlée de la société s’apparentent aux univers kafkaïen et orwellien.

Dans ses livres, Sternberg a allègrement versé dans la science-fiction et le fantastique, ces genres un peu déconsidérés par la « belle littérature ». Ceci dit, ce basculement dans la quatrième dimension n’était qu’un prétexte, un exutoire inventif par lequel Sternberg se plaisait à révéler les travers humains et à railler les mœurs modernes. Par la description d’un monde futuriste, il visait notamment à pourfendre l’arrivisme esclave, l’agressivité larvée, l’académisme débordant et le consumérisme trivial de ses congénères, la caste des castors.

Sa distance au monde, sa lucidité sulfurique constituaient de puissants radars qui détectaient les moindres compromissions d’une société avide de profit, d’efficience, de performance. Il n’était pas dupe de la comédie humaine. Quand le quidam était emporté par le flot de la mécanique infernale qu’il avait mise en œuvre, Sternberg, lui, allongé sur la berge, le regardait se débattre et observait avec malice et dégoût sa fatidique et pitoyable fuite en avant.

Impossible de renier la sensation permanente que j’ai toujours eue au contact des hommes : celle d’être un étranger parmi eux

Aujourd’hui, son oeil martien et corrosif surplombe notre civilisation, sert d’antidote à la cécité béate et aux certitudes contemporaines. « Il n’y a pas d’homme arrivé sur cette terre. Il n’y a que des hommes qui arriveront tous à la même mort. Au même tombeau. » Amoureux de voile et de dérive, fumeur et buveur, circulant en solex, si possible dans la marge, loin des marécages de la bienpensance et du milieu à l’huile littéraire, Sternberg noircissait frénétiquement la page, se nourrissait d’inutile, conchiait les nantis et les pansus. Il opposait aux hommes un farouche mépris, à la fois amusé et dépité par leur fatuité et leur futilité. « Impossible de renier la sensation permanente que j’ai toujours eue au contact des hommes : celle d’être un étranger parmi eux. Un exclu. Un demeuré. » Il se méfiait de ses homologues écrivains, déclarait ne pas aimer la littérature. Il ne réservait son admiration qu’à de rares olibrius de l’écriture, Céline, Cioran, Beckett, Bierce, Miller entre autres.

Dessinateur et chroniqueur doté d’un fieffé humour noir et d’un sens aigu de la dérision, il fut le précurseur spirituel d’Hara Kiri et l’ami de Roland Topor. « Ne jamais emboîter le pas aux meneurs de groupe, que leur emblème soit une croix ou une bannière, une faucille ou une enclume, un sabre ou un signe cabalistique. » Son allergie rousseauiste à l’homme lui servait de moteur. Elle prit racine sous les coups de matraque de l’enseignement scolaire, « soporifique et pasteurisé » puis dans la confrontation aux infamies de la guerre. Sa dilection initiale pour les femmes s’étiola au fil de leur évolution, au fil de leur virilisation.

« L’envie de baiser n’est plus aussi obsédante, les hors d’oeuvre me semblent le plus souvent si difficiles à avaler que, lassé à l’avance, je me passe du plat de résistance. » Francine, sa femme demeura son phare sa vie durant, malgré le fracas de certaines vagues sur ses flancs.

Atteint d’un cancer du poumon, Jacques Sternberg décéda en 2006 à l’âge de 83 ans, faisant de son solex, de son dériveur et de quelques lecteurs, des orphelins.

- Sternberg, l’oeil sauvage - 05/30/1998