Depuis l’élection d’un pape latino-américain, la théologie de la libération, un mouvement théologique populaire et révolutionnaire d’Amérique du Sud, sort de l’ombre. C’est l’occasion de redécouvrir ce courant trop souvent incompris et méconnu.

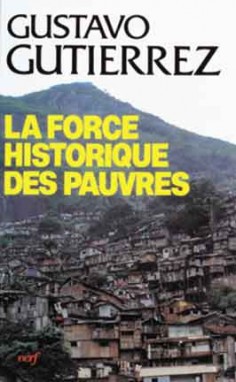

Gustavo Gutiérrez Merino

Le premier moment fort de l’expression de cette nouvelle théologie est la conférence des évêques d’Amérique latine de 1968 proclamant : « Nous sommes au seuil d’une époque nouvelle de l’histoire de notre continent, époque clé du désir ardent d’émancipation totale, de la libération de toutes espèces de servitudes. » Un mois plus tôt, Gustavo Gutierrez, aumônier des étudiants péruviens, forgeait l’expression « théologie de la libération », qu’il développera en 1971 dans un livre au titre éponyme, rapidement traduit en une vingtaine de langues. Pour lui, « la théologie de la libération dit aux pauvres que la situation qu’ils vivent actuellement n’est pas voulue par Dieu. » La théologie de la libération se veut être une vraie théologie, une « théologie fondamentale », appuyée sur la révélation et la tradition, tout en gardant une dimension sociale très concrète : « On ne peut être chrétien aujourd’hui sans un engagement de libération », insiste Gutiérrez.

Pour le théologien de la libération, il ne s’agit pas moins que de prendre au sérieux l’Evangile annoncé aux pauvres, et non pas « l’évangile qui plaît à la bourgeoisie » selon l’expression de José Comblin, dans le contexte concret qui nous est propre. Voilà pourquoi la théologie de la libération est appelée aussi théologie contextuelle. Et en ce sens toute théologie est contextuelle, car le réalisme de l’incarnation est que l’Eglise, corps du Christ qui doit toujours revenir au Christ pour l’incarner, s’incarne justement dans un contexte concret et particulier dans lequel il s’agit toujours d’aller en priorité annoncer la Bonne Nouvelle de la libération aux pauvres, aux humbles, aux opprimés, aux crucifiés de notre temps. On reconnaît là cette « option préférentielle pour les pauvres » qui est, avec la notion de « structure de péché » qui désigne une injustice structurelle, une « violence institutionnalisée », un des apports importants de la théologie de la libération à la doctrine sociale de l’Eglise. On y retrouve de même que l’affirmation, reprise par le pape François, que l’Eglise est avant tout « l’Eglise des pauvres » que les riches peuvent rejoindre pour autant qu’ils se font pauvres avec les pauvres, qu’ils rejoignent les « périphéries existentielles » où se trouve Jésus, pauvre parmi les pauvres, « un Jésus réel au milieu d’opprimés et d’oppresseurs réels ».

« Tout commence avec la pauvreté matérielle. Le royaume est pour les pauvres parce qu’ils sont matériellement pauvres, et le royaume est pour non-pauvres dans la mesure où ils s’abaissent vers les pauvres, les défendent et se laissent imprégner de l’esprit des pauvres. Cette matérialité réelle de la pauvreté ne peut être remplacée par aucune spiritualité ; c’est une condition nécessaire, quoique non suffisante, de la pauvreté évangélique », écrivait ainsi Ignacio Ellacuria, qui fut assassiné comme tant d’autres pour son engagement.

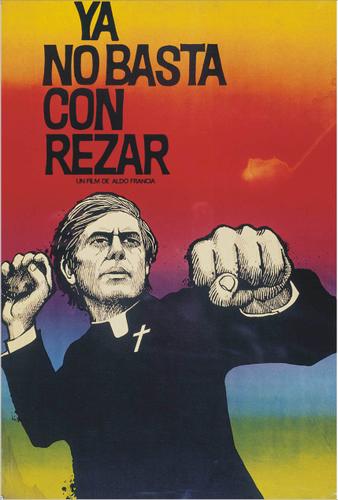

Fight club

Car un mouvement aussi radicalement évangélique ne pouvait que susciter l’ire des puissants. Soutenus par la CIA, régimes militaires et mouvements paramilitaires persécuteront violemment tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la théologie de la libération, et même des prélats comme Mgr Oscar Romero, béatifié le 23 mai dernier, assassiné le 24 mars 1980 par un tueur des  « escadrons de la mort » alors qu’il célébrait la messe. Comme lui, d’autres théologiens, des centaines de prêtres et religieuses, des dizaines de milliers de fidèles sud-américains payeront de leur vie leur engagement en faveur des plus pauvres, signant de leur sang les mots de l’Evangile : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » (Luc 4, 18)

« escadrons de la mort » alors qu’il célébrait la messe. Comme lui, d’autres théologiens, des centaines de prêtres et religieuses, des dizaines de milliers de fidèles sud-américains payeront de leur vie leur engagement en faveur des plus pauvres, signant de leur sang les mots de l’Evangile : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » (Luc 4, 18)

Qui sont leurs assassins ? Qui sont les tueurs des pauvres et de leurs défenseurs ? Dans tous les cas, ce sont leurs oppresseurs et tous ceux qui ont intérêt à leur oppression, les riches et les puissants, les grands propriétaires, la classe capitaliste et la grande bourgeoisie – y compris de nombreux catholiques clercs ou laïcs épouvantés par l’épouvantail communiste. Comme l’a dit avec humour l’évêque brésilien Helder Camara, proche comme Oscar Romero des théologiens de la libération : « Quand j’aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. » Alors, saint ou communiste ? Et pourquoi pas les deux ? Peut-on prétendre être saint sans être partageux ? Jon Sobrino y insiste, dans le monde d’aujourd’hui, la traduction concrète de la « civilisation de l’amour » dans sa dimension socioéconomique « ne peut être autre chose que la « civilisation de la pauvreté », le partage – dans l’austérité – par tous des ressources de la terre et la « civilisation du travail » mise au-dessus de celle du capital.» (1)

Loin de la spiritualité « bourgeoise », désengagée et égocentrée qui est trop souvent la marque de fabrique d’un certain catholicisme contemporain, il est temps de prendre le message de libération de l’Evangile au sérieux. C’est ce à quoi invite la théologie de la libération.

(1) Jon Sobrino, Jésus Christ libérateur, Présenté par Gustavo Gutierrez, Cerf, 2014

- LE PROGRÈS CONTRE LE PEUPLE - 05/30/1998

- QUAND LE CHRISTIANISME SE MET AU VERT - 05/30/1998

- Pour la séparation de l’Ecole et de l’Etat - 05/30/1998

Merci de votre article.

Je tâche, à grand peine, d’entrer dans la vision du monde proposée par le Pape François. Et même je tâche à grand peine de l’aimer. Les lignes qui vont suivre seront sans doute marquées par ce manque de connivence spontanée avec la forme de son discours. Discours dans lequel j’entends beaucoup d’échos de la théologie de la libération.

L’option préférentielle pour les pauvres, soit. La nécessité, qui devrait m’empêcher de dormir, de mettre fin à la violence que constitue pour les pauvres le système économique contemporain, soit -avec une multitude de réserves car je n’ai pas la solution de remplacement.

A présent, je suis depuis vingt ans au contact de très riches et de très pauvres, et je ne perçois pas l’enchantement que devrait me procurer le contact des pauvres parce qu’ils sont pauvres, ni le dégoût provoqué par les riches parce qu’ils sont riches. Pour le dire en termes simples, je vois la frontière entre le bien et le mal passer à l’intérieur des coeurs humains (Soljenitsyne), et non entre des groupes de personnes. Et je vois, pour chaque personne qu’il m’est donné de connaître, une lutte à mort ou, pire et beaucoup plus commun, un renconcement à la lutte.

L’usage quasi exclusif du lexique lié à la « pauvreté », dans la théologie de la libération, me paraît mettre en danger ll’accès à l’Evangile. Il finit par créer un monde binaire de gentils et de méchants. Il réduit au domaine social et politique un enjeu qui doit être d’ordre moral s’il veut atteindre au politique et au social. Le monde a besoin de saints qui seront, parce qu’ils sont saints, des réformateurs. Que je sois contre les méchants ne fera pas avancer la cause.

Je ne pense pas que « la spiritualité « bourgeoise », confortable, abstraite, désincarnée, désengagée et égocentrée » soit la marque du catholicisme contemporain, mais celle d’un monde éloigné de l’Evangile et qui parasite jusqu’au catholicisme. Et j’ai personnellement beaucoup de compassion et de tendresse pour ces catholiques désincarnés qui refusent toute détermination liée au dogme et à ses exigences pratiques (en matière morale notamment). Leur pauvreté me saute au visage. Ils ne connaissent pas l’Evangile et ne se connaissent pas dans sa lumière. Comme prêtre, cela me bouleverse, et j’y donne beaucoup de temps. Ces catholiques là sont riches ou pauvres, croyants ou non. Et parfois pas catholiques du tout. Je m’en fous pas mal : je veux l’Evangile pour eux.

J’en conclus, provisoirement et sans doute avec maladresse, que le pauvre auquel je veux venir en aide est pour moi celui qui ignore qu’il est sauvé. Qu’il faille lui en donner le réalisme en l’aidant à se libérer de la pauvreté matérielle s’il y git, certes. Mais d’expérience, je vois que ni la pauvreté ni la richesse (au sens matériel) ne produisent d’eux-mêmes des pauvres béatifiés. Et j’ai besoin de mieux comprendre qui sont alors les pauvres dont on parle tellement en ce moment. Je suis blanc et presque riche, j’espère que l’on me viendra en aide.

Je viens de retenir un WTF, mais souhaitant rester poli, j’y renonce (oui, j’y renonce !).

Vous savez très bien qu’il n’en est rien. Cette théologie de la libération n’est que le paravent du communisme (on peut débattre sans fin du communisme réel et du communisme théorique mais à quoi bon, laissons cela à Soljenitsyne). Or les papes ont été clairs à ce sujet :

« » »Une partie, en effet, du socialisme a subi un changement semblable à celui que nous venons plus haut de faire constater dans l’économie capitaliste, et a versé dans le communisme : celui-ci a, dans son enseignement et son action, un double objectif qu’il poursuit, non pas en secret et par des voies détournées, mais ouvertement, au grand jour et par tous les moyens, même les plus violents : une lutte des classes implacable et la disparition complète de la propriété privée. À la poursuite de ce but, il n’est rien qu’il n’ose, rien qu’il respecte ; là où il a pris le pouvoir, il se montre sauvage et inhumain à un degré qu’on a peine à croire et qui tient du prodige, comme en témoignent les épouvantables massacres et les ruines qu’il a accumulés dans d’immenses pays de l’Europe orientale et de l’Asie ; à quel point il est l’adversaire et l’ennemi déclaré de la sainte Église et de Dieu lui-même, l’expérience, hélas ! ne l’a que trop, bien trop prouvé, et tous le savent abondamment. Nous ne jugeons assurément pas nécessaire d’avertir les fils bons et fidèles de l’Église touchant la nature impie et injuste du communisme ; mais cependant nous ne pouvons voir sans une profonde douleur l’incurie de ceux qui, apparemment insouciants de ce danger imminent et lâchement passifs, laissent se propager de toutes parts des doctrines qui, par la violence et le meurtre, vont à la destruction de la société tout entière. Ceux-là surtout méritent d’être condamnés pour leur inertie, qui négligent de supprimer ou de changer des états de choses qui exaspèrent les esprits des masses et préparent ainsi la voie au bouleversement et à la ruine de la société. » » » »

C’est tiré de Quadragesimo Anno. Quelle clairvoyance pour un texte de 1931 !

Pas besoin de discourir 107 ans, le communisme et la théologie de la libération c’est non et puis c’est tout. Quand on pense que les pauvre paysans russes allaient jusqu’à se jeter dans les bras de leurs « libérateurs » allemands en 1941 (avant d’avoir la désillusion de terribles représailles) ! La doctrine sociale de l’Eglise a tout dit : le bien commun (avec pour corrollaire la destination universelle des biens et l’option préférentielle pour les pauvres), la solidarité, la subsidiarité. Bref, quelque chose d’incarné et non pas uniquement matérialiste (base philosophique déjà à la base fondamentalement non chrétienne).

Une chose est impérative aujourd’hui, croire à la Bonne Nouvelle et agir en conséquence, approfondir son dialogue avec le Christ pour être changé en Lui. Et enfin se dire, au-delà des grandes théories, avec la sagesse de l’expérience spirituelle si fraîche d’Etty Hillesum : « Pourquoi la guerre ? Peut-être parce que j’ai parfois tendance à enguirlander mes semblables. Parce que nous n’avons pas assez d’amour en nous, moi-même, mon voisin, tout le monde », en définitive, reconnaître sa propre responsabilité, avant toutes les autres, dans les malheurs du monde et changer soi-même avant de jeter sa rage à la face des hommes (voir aussi les discours de Jean-Paul II sur les structures de péché).

Bien amicalement.

au lieu de « changer soi-même avant de jeter sa rage à la face des hommes », lire « changer soi-même au lieu de jeter sa rage à la face des hommes ». Dsl.

La théologie de la libération a parfois oublié qu’elle est une théologie et donc qu’elle est mystique.

La TL, en Amérique Latine et même en Europe, est parfois devenue un engagement social déconnecté de toute dimension spirituelle, eschatologique, … La recherche d’un salut social étouffant celle du salut de l’âme.

Mais le pape François (comme Oscar R. en son temps) unissent très bien les dimensions sociales et spirituelles de la TL, écoutons-les !

Merci pour ce papier qui nous rappelle à l’exigence de la pauvreté évangélique.

Adolescent j’étais tombé sur les livres du père Freddy Kunz (Alfredinho), suisse missionnaire au Brésil, (notamment son livre « L’ânesse de Balaam »). Son témoignage est pour beaucoup dans ma conversion.

Imprégné de TL, de luttes des classes et d’idéaux révolutionnaires ce prêtre était un grand mystique, et son amour des pauvres était un amour du Christ lui-même. Il voyait dans les classes laborieuses un peuple de Serviteurs Souffrants (Cf Is 53).