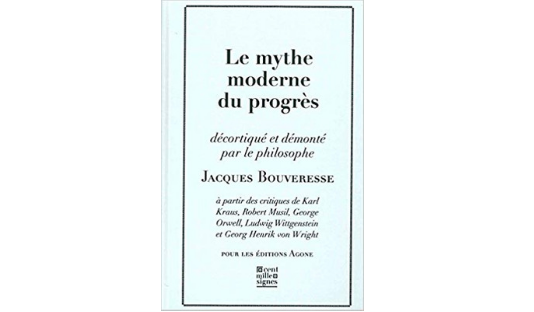

Parmi les maisons d’édition indépendantes et de grande qualité éditoriale, il faut citer le travail des éditions Agone à Marseille, qui s’inscrivent dans une ligne que l’on pourrait qualifier grosso modo et largo sensu de « socialiste orwellienne » : un anticapitalisme intégral non obnubilé par les lumières trompeuses du « progrès ». En témoigne le récent et jubilatoire essai, mais non pamphlet, édité sous forme de brochure ou de livret, emphatiquement intitulé : Le Mythe moderne du progrès décortiqué et démonté par le philosophe Jacques Bouveresse à partir des critiques de Karl Kraus, Robert Musil, George Orwell, Ludwig Wittgenstein et Georg Henrik von Wright.

Le satiriste viennois, le romancier allemand, l’écrivain anglais, le penseur austro-finlandais : notre philosophe français, auteur de l’opuscule, a de qui tenir. Et il tient la longueur avec un mordant et un tranchant dans la profondeur qui ne dépare pas ses illustres prédécesseurs, dans une déconstruction du mythe du progrès et du dogme de la croissance, puisque le premier sert avant tout à faire avaler le second et à faire oublier les monceaux de souffrance qu’il a provoqués et provoque encore. Car, comme le souligne l’éditeur, « la religion du progrès, qui a remplacé toutes les autres, y compris comme « opium du peuple », ne dissimule plus seulement un rapport de domination politique, sociale et économique, mais a troqué la survie de l’humanité contre l’amélioration sans limite des conditions de vie matérielles de quelques-uns. »

Comme on dit, on n’arrête pas le progrès. Le progrès, soit. Mais le progrès de quoi ? Eh bien, le progrès tout court, le progrès du progrès. Le progrès se suffit à lui-même – n’est-il pas le progrès ? Ainsi, le progrès ne constitue aujourd’hui rien de plus qu’une représentation obligatoire à laquelle ne correspond plus qu’un contenu insaisissable ». Bouveresse le souligne : « Le progrès est une sorte de point de vue obligatoire : tout ce que nous faisons est censé correspondre à un progrès. »

Comme on dit, on n’arrête pas le progrès. Le progrès, soit. Mais le progrès de quoi ? Eh bien, le progrès tout court, le progrès du progrès. Le progrès se suffit à lui-même – n’est-il pas le progrès ?

Car le progrès, loin d’un temps linéaire orienté vers un soi-disant but, est en réalité un nouveau temps cyclique des moyens sans fin, tournant indéfiniment et de plus en plus vite sur eux-mêmes et broyant tout sur leur passage, dans un mouvement brownien en constante accélération, comme une machine folle des Temps modernes de Charles Chaplin, emballée, chronophage et anthropophage, une roue dentée, roue de hamster dans laquelle tourne de plus en plus vite l’humanité, une gyrobroyeuse cannibale avalant tout ce qui l’entoure, aspirant tout ce qui existe.

Le progrès industriel est alors synonyme non pas d’amélioration, mais de détérioration des conditions de vie, de destruction des formes de vie elles-mêmes, humaines comme non humaines, remplacées par les modes de vie tyranniques qu’imposent l’innovation technologique et la production industrielle, comme l’a montré Mark Hunyadi dans une analyse acérée[1]. Et détériorent et détruisent notamment les conditions de travail et les métiers eux-mêmes, en particulier ceux des classes populaires paysannes et ouvrières.

C’est justement le propos du remarquable recueil de textes que David Noble écrivit en pleine révolution néolibérale thatchérienne – et qui n’ont hélas pas pris une ride à notre époque de gauche néothatchérienne façon Macron[2]. Faisant mémoire du luddisme, Noble illustre et défend le sabotage hier, aujourd’hui et demain contre la révolution industrielle permanente et sa religion du progrès : « Les luddites, eux, ne se laissèrent pas abuser par cette invention idéologique. Ils ne croyaient pas au progrès technologique. Ils n’auraient pas pu : cette idée nouvelle fut inventée après eux pour tenter de prévenir leur réapparition. À la lumière de cette invention, ils furent taxés d’irrationnels, de provinciaux, on les jugea superficiels et primitifs. En réalité, ce sont peut-être les derniers en Occident à avoir envisagé la technologie au présent, et à en avoir pris acte. Ils cassaient les machines. »

On découvrira entre autres le magnifique discours de George Gordon Byron prononcé le 27 février 1812 devant la Chambre des lords contre la loi punissant le bris de machines par la peine de mort. Lord Byron y prend la défense des luddites, qu’il désigne ironiquement comme « des hommes évidemment coupables du crime capital de la pauvreté » : « Mais tandis que le coupable de haut parage trouve les moyens d’éluder la loi, il faut que de nouvelles offenses capitales soient créées, que de nouveaux pièges soient dressés pour le malheureux ouvrier que la faim a poussé au crime ! »

C’était juste avant que les artisans et ouvriers ne deviennent des prolétaires, « prolos » dont sera l’écrivain prolétarien Louis Oury au siècle suivant et dont il rendit compte des vies, des peines, des rêves et des luttes par le menu en un poignant récit – non geignard, mais poignant, comme un poing ou un poignard[3]. C’est la voix du peuple des ouvriers, des métallos, que l’on entend ici, voix populaire toujours méprisée des élites : « Vous pouvez donner au peuple le nom de populace, déclarait encore Byron à ses pairs ; mais n’oubliez pas que souvent c’est le peuple qui parle par la voix de la populace. »

Menu peuple, gens de peu, classes laborieuses dites « dangereuses », éternels oubliés et écrasés de la grande roue du progrès industriel – il fallait, à la manière d’Edward Palmer Thompson dans La Formation de la classe ouvrière anglaise, d’Éric Hobsbawn avec Les Primitifs de la révolte dans l’Europe moderne ou d’Howard Zinn en son Histoire populaire des États-Unis, ou tout récemment de Charles Reeve avec Le Socialisme sauvage[4], en rendre compte pour la France. Après les indispensables Charles Tilly[5], Jean Nicolas[6], Roger Dupuy[7] ou encore Michelle Zancarini-Fournel[8], Gérard Noiriel poursuit cette « histoire populaire de la France »[9] qui montre, comme Les Prolos de Louis Oury, que la critique de la société industrielle n’a jamais été l’apanage des seuls intellectuels et militants, et que la tradition révolutionnaire a avant tout pris la forme de résistances ouvrières et populaires de fait, passives comme actives, contre le progressisme autoritaire du patronat et de l’État. Un populisme antilibéral qui résiste aux sirènes du progressisme, notamment technologique.

Les véritables progressistes, réalistes, ne seraient-ils pas les partisans des progrès sociaux réels contre les sectateurs idéalistes du progrès infini et indéfini identifié au développement économique et technique ?

Les véritables progressistes, réalistes, ne seraient-ils pas les partisans des progrès sociaux réels contre les sectateurs idéalistes du progrès infini et indéfini identifié au développement économique et technique ? Car le progrès, insaisissable autrement que qualitativement et donc moralement, ne se traduit économiquement qu’en croissance quantifiable – serait-ce sous couvert de « développement durable ». Ainsi, comme l’écrivait Byron, qui se déclarait « à demi briseur de mécaniques moi-même » : « Quoique nous nous réjouissions de tous les perfectionnements dans les arts qui peuvent être utiles au genre humain, nous ne devons pas souffrir que le genre humain soit sacrifié au perfectionnement des mécaniques. »

La philosophie savante comme la pensée militante ont fort à faire depuis deux siècles dans la déconstruction critique et la démolition idéologique du capitalisme intégré. Ce fut entre autres la tâche de la première École de Francfort, celle de Theodor Adorno, de Max Horkheimer et d’Herbert Marcuse, ou aujourd’hui de la « critique de la valeur » des Anselm Jappe, Robert Kurz et Moishe Postone – et de bien d’autres encore. Athées du dieu Progrès, sceptiques, critiques, ironiques : la vraie pensée, la pensée réelle, la pensée du réel, la pensée qui s’efforce de penser la réalité sous l’idéologie est de ce côté, dans une diversité critique qui multiplie les saisies, les prises et les angles d’attaque. Face à l’offensive multiforme mais uniformisante du « progrès », c’est-à-dire de la croissance industrielle sans autre but qu’elle-même et donc sans limites, la contre-offensive ne peut qu’être elle aussi polymorphe, diversifiée, mais aussi diversifiante. Il faudrait pouvoir prendre le mythe du progrès et la réalité de la destruction industrielle du monde qu’il recouvre et légitime en tenaille pour, autant que possible, détruire la destruction. Et, pour ce faire, faire flèche de tout bois. Même si nous paraissons condamnés à fuir devant lui en décochant la flèche du Parthe.

Contre l’ethnocentrisme et la chronophagie du progrès, ce n’est pas seulement un déplacement et un retournement qu’il nous faut opérer, mais une véritable révolution mentale, à l’image de la réplique cinglante, dont il faut mesurer la profondeur sous l’humour ravageur, de Wittgenstein à l’un de ses interlocuteurs qui lui assénait sûr de lui : « Avec tous les aspects laids de notre civilisation, je suis sûr que je préfèrerais vivre comme nous le faisons à présent plutôt que d’avoir à vivre comme le faisait l’homme des cavernes.

– Oui, bien sûr, c’est ce que vous préfèreriez. Mais est-ce ce que préfèrerait l’homme des cavernes ? »

Contre l’hystérie progressiste, pratiquons l’antique adage : festina lente. Hâte-toi – lentement.

[1] Mark Hunyadi, La tyrannie des modes de vie, Le bord de l’eau, 2015.

[2] David Noble, Le progrès sans le peuple. Ce que les nouvelles technologies font au travail, Agone, 2016.

[3] Louis Oury, Les prolos (1973), Agone, 2016.

[4] Charles Reeve, Le Socialisme sauvage. Essai sur l’auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de 1789 à nos jours, L’échappée, 2018.

[5] Charles Tilly, La France conteste. De 1600 à nos jours, Fayard, 1986.

[6] Jean Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Seuil, 2002.

[7] Roger Dupuy, La politique du peuple. XVIIIe-XXe siècles. Racines, permanences et ambiguïtés du populisme, Albin Michel, 2002.

[8] Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Zones, 2016.

[9] Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France. De 1356 à nos jours, Agone, 2018.

- LE PROGRÈS CONTRE LE PEUPLE - 05/30/1998

- QUAND LE CHRISTIANISME SE MET AU VERT - 05/30/1998

- Pour la séparation de l’Ecole et de l’Etat - 05/30/1998

Voir cette recension du livre de Bouveresse:

https://sniadecki.wordpress.com/2017/05/16/louart-progres/