Chaque semaine, le philosophe Fabrice Hadjadj nous fait l’honneur de sa présence dans nos colonnes. Contre l’empire d’une technique aliénante, Les « Dernières Nouvelles de l’Homme » (#DNH) portent le cri d’alarme – et d’espérance – de ceux qui veulent rester humains, rien qu’humains.

Astérix le Gaulois est juif, cela ne fait aucun doute. Qui ne voit que les tresses et le casque quasi obligatoires dans le village sont les papillotes et la kippa ? Panoramix y est le grand rabbin : sa potion magique est à la fois la manne, la leçon talmudique et ce Nom de Dieu qui donne au petit David de vaincre le géant Goliath. Bien sûr, l’appétit presque exclusif d’Obélix pour les sangliers, et donc pour de la viande de porc, pourrait semer le trouble dans cette exégèse, mais il s’agit là d’une inversion si évidente qu’y apparaît une espèce de kascher en négatif…

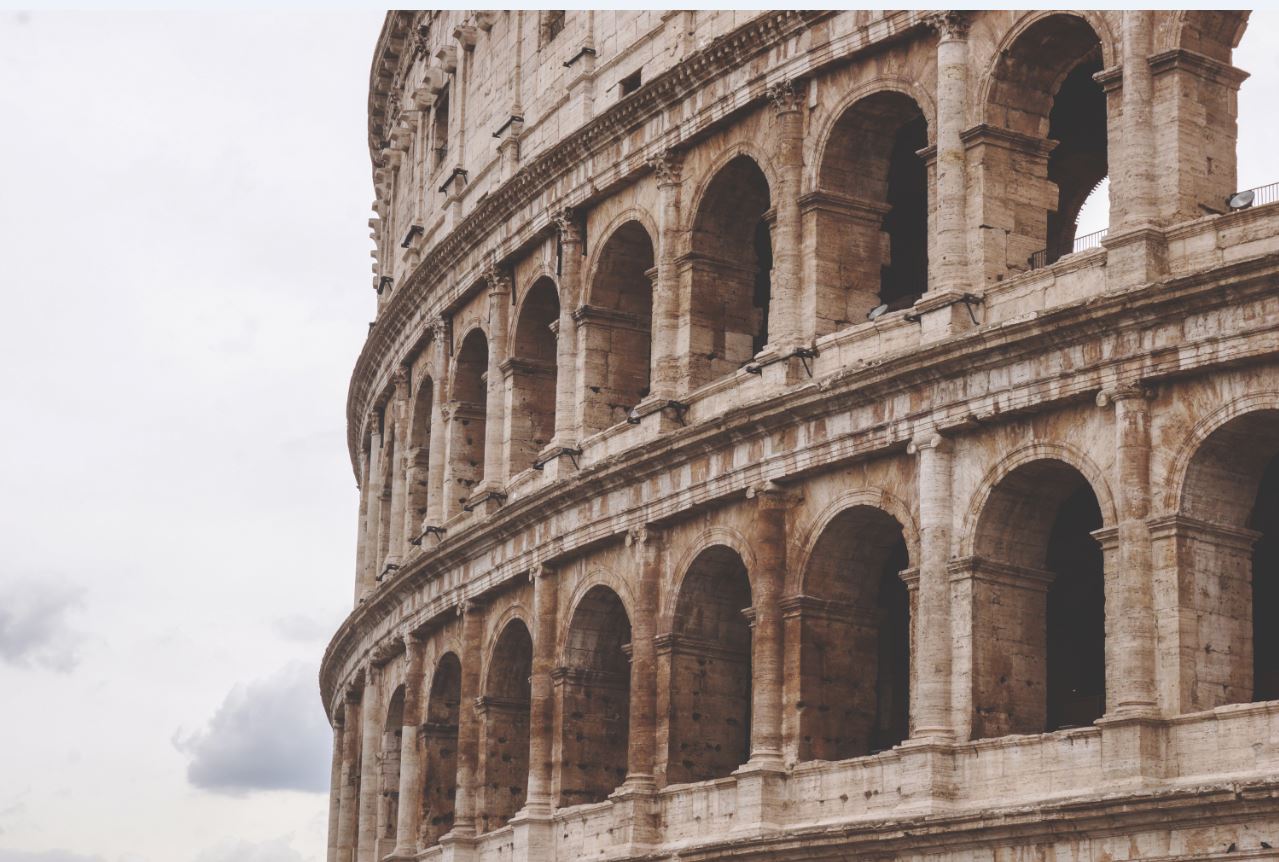

Si j’opère cette lecture à propos des aventures d’Astérix, ce n’est pas seulement parce que leur scénariste est le petit-fils du rabbin polonais Abraham Goscinny (à ce tarif, il me faudrait en outre affirmer la judéité du petit Nicolas, d’Iznogoud, de Lucky Luke… mais il est vrai que Ma Dalton ressemble tout à fait à une mère juive…). Une telle lecture importe surtout parce que, si le Français ne voit pas que la situation du village d’Astérix correspond très exactement à celle d’un shtetl en Europe centrale, il tombe aussitôt dans un grave contresens historique : celui de voir dans Rome l’ennemie, et donc de mépriser son héritage. Ce déni de notre latinité est peut-être la cause majeure de l’actuelle nullité « culturelle », je veux dire de la perte du sens profond de la culture.

« Nos ancêtres, les Gaulois… » La formule commence sa fortune avec la Révolution Française. Elle devient emblématique avec les manuels scolaires de la Troisième République – notamment le « Petit Lavisse ». Les Francs y sont les ancêtres des aristocrates, Clovis, surtout, en tant que roi qui fit de la France la « fille aînée de l’Église ». À l’opposé, les Gaulois sont démocrates, égalitaristes, et Vercingétorix apparaît comme le premier héros national dans sa résistance à César (identifié à l’envahisseur prussien). Il s’agit ainsi de garantir l’« unité et l’indivisibilité de la Nation » en enjambant l’Église romaine, et, à travers elle, la révélation juive et la culture latine.

Ce rejet de la latinité trouve un autre ferment dans la philosophie allemande. À partir de Hölderlin, on prétend que la langue germanique permet une meilleure écoute des Grecs : elle les rejoint plus directement, sans passer par le filtre latin – ou plutôt par la pollution latine. Le passage des idées d’une langue antique à l’autre est en effet décrit comme une catastrophe. La traduction de logos en ratio, de energeia en actus et surtout de philosophia en cultura est pour Heidegger une déchéance dont les répercussions sur l’histoire de la métaphysique se font ressentir jusqu’à nos jours. La langue latine, au fond, serait celle de l’imperium, et son influence se manifesterait ultimement dans le règne technologique de l’efficience.

Mais c’est alors oublier Cicéron, qui fut sans doute le plus grand rebelle à l’Empire (jusqu’à une sorte de martyre) et la référence païenne majeure de saint Ambroise (imitant le De officiis) et de saint Augustin (converti à la recherche de la sagesse par la lecture de l’Hortensius). Le voici désormais réduit à un compilateur insignifiant, un orateur verbeux, bon à faire suer les élèves sur des versions latines absolument inutiles à l’heure de Google translate et du pidgin numérique. Sans parler d’Ovide, dont on néglige les Métamorphoses, gisement de mythes que la peinture, la littérature, la musique européennes n’ont cessé d’exploiter. Et surtout de Virgile, que Theodor Haecker considérait comme « le Père de l’Occident » et la ressource intellectuelle pour résister au nazisme, et en beaucoup désormais n’aperçoivent plus que le chantre d’Auguste, et donc le poète officiel couché aux pieds du Pouvoir.

Pendant longtemps, pourtant, et même jusqu’à Paul Claudel, des maîtres ont estimé que l’Iliade et l’Odyssée n’était que des préparations à l’Énéide. Chose difficilement compréhensible aujourd’hui. Et, néanmoins, il faut l’admettre : Énée est la clé, le pivot entre Ulysse et Abraham, celui qui permet d’accueillir une vision catholique du monde – unité dans la diversité et mouvement dans l’enracinement.

Ulysse revient à Ithaque plutôt que de partager l’immortalité de Calypso « aux belles boucles » : il est figure de la nostalgie. Abraham quitte Ur à l’aveuglette pour aller vers le pays que l’Éternel lui fera voir : il est figure de l’espérance. Entre les deux, mais aussi après eux, se tient Énée : sur le conseil des dieux, spécialement de sa mère Vénus, il quitte à jamais Troie détruite pour fonder une cité en Italie. Quand les Grecs revendiquent un enracinement immémorial (notamment avec Érechthonios, l’autochtone par excellence, né directement du sperme d’Héphaïstos répandu sur la Terre, et ancêtre des Athéniens, qui ont dès lors une attache divine à leur sol), les Latins en appellent à la tragédie du migrant contraint de se trouver une autre terre.

Nietzsche dit que la patrie est moins le lieu où l’on est né que celui où l’on engendre : le fils ne s’accomplit qu’à l’endroit où il devient père.

Or qu’est-ce qui à leurs yeux fonde en justice leur implantation en une contrée étrangère ? Qu’est-ce qui légitime le colon ? Car « colon » est bien l’appellation phare de la grandeur latine, difficile à entendre, tant le colonialisme moderne a défiguré ce mot. Celui-ci n’en vient pas moins de colere : prendre soin, entretenir, préserver, habiter – enfin cultiver. Et c’est de ce verbe que dérive la culture.

Nietzsche dit que la patrie est moins le lieu où l’on est né que celui où l’on engendre : le fils ne s’accomplit qu’à l’endroit où il devient père. Il en va de la sorte pour les Latins. N’est nôtre que le lieu que l’on cultive (de là les Latinos d’Amérique). Cette affirmation permet de dépasser l’opposition stérile entre un nomadisme sans mémoire et un enracinement fantasmatique (qui de nos jours peut se targuer d’un terroir de toujours ?). Il ne s’agit pas d’être citoyen du monde ni Français de souche, mais, si l’on débarque en Italie ou en France, d’y cultiver le génie d’un lieu, d’une langue, d’une histoire, de se faire l’écho d’une hospitalité première.

Le rabbin Abraham Joshua Heschel, ami de Martin Luther King, soulignait que les Juifs n’étaient pas des bâtisseurs de l’espace, mais du temps. Cette vérité biblique se retrouve dans un principe énoncé par le pape François aussi bien dans Evangelii gaudium que dans Amoris lætitia et Laudato si’ : « Le temps est supérieur à l’espace. » Or, ce principe, les Latins l’entrevoient déjà. Il ne s’agit pas de se désintéresser de l’espace ou de mépriser l’enracinement : Horace était profondément attaché à sa villa de Tibur, Cicéron à celle de Tusculum, et la plus belle poésie agricole se chante dans Les Géorgiques de Virgile. Mais l’enracinement – pour une créature qui n’a pas de racines, mais des jambes, et une ancre dans le ciel – n’est pas tant passé qu’à venir. Il est une tâche. Celle de prendre soin de ce qui nous est confié, à l’endroit où les drames et les hasards d’une providence nous ont conduit. Ce n’est pas le rêve de racines jamais transplantées qui peut résister au déracinement total, mais le souci du rivage où nous avons accosté. Seul le paradigme de la culture permet de lutter contre le « paradigme techno-économique ».

- Fabrice Hadjadj : quand l’outil sort de l’ombre - 05/30/1998

- A LA SANTE DE LA MEDECINE, LE GRAND EDITO DE FABRICE HADJADJ - 05/30/1998

- 3 DIPLÔMES DE PERDUS, UNE VIE DE RETROUVÉE - 05/30/1998

Un autre latinisme : « patrie », du latin « patria » (terre des aïeux), dérivé de « pater » (le père). Il n’est sans doute besoin de trouver une position médiane entre « un nomadisme sans mémoire » et un « enracinement fantasmatique » que si l’on cède effectivement à une fascination de l’espace, à une absolutisation de l’appartenance territoriale. Mais comme vous l’écrivez justement, ‘le temps est supérieur à l’espace ». Et c’est bien de ce temps dont est comptable la déférence à la patrie. Recevoir le lègue des pères n’est pas contraire à l’exigence d’en prendre soin. La tradition reçue exige d’être sa perpétuation « à venir ». Si le fils ne s’accomplit qu’à l’endroit où il devient père, il n’est pourtant jamais le fils de personne.

Avec tous le respect et l’admiration que j’ai pour vous, je ne comprends pas bien comment vous parvenez à ériger en paradigme de civilisation une situation que vous décrivez vous-mêmes comme « la tragédie du migrant contraint de se trouver sur une autre terre ». Enée a dû quitter Troie parce que Troie était réduite en cendres. J’imagine qu’il n’aurait pas demandé mieux que de rester chez lui à « prendre soin de l’héritage paternel s’il l’avait pu. Et la Terre promise d’Abraham était, il me semble, la promesse d’un lieu à habiter, non pas pour le quitter aussitôt, mais pour le transmettre aux générations suivantes.

Bref, qu’il faille repenser l’idée d’appartenance à une patrie pour tous ceux qui vivent la grande tragédie des migrants, c’est parfaitement légitime. Mais je me demande s’il est très pertinent de faire de cette situation de crise le modèle pour penser à neuf, et assez acrobatiquement, l’idée traditionnelle de patrie.