Denis Grozdanovitch est pour le moins un personnage étonnant. Joueur de tennis professionnel dans sa jeunesse, plusieurs fois champion de France de squash et de courte paume, grand amateur d’échecs, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages depuis 2002, date de sa première publication (et premier succès), son Petit Traité de désinvolture (José Corti). Ses livres, aussi érudits que rafraichissants, sont des flâneries philosophiques qui nous entraînent sur des chemins lumineux de réflexion et de contemplation. Denis Grozdanovitch nous parle du temps qu’il fait, des rêves, de l’éternel féminin… Dans son dernier essai, Le Génie de la bêtise (Grasset, 2017), il s’attaque à un savoureux paradoxe : pourquoi tant de « brillants » personnages si sûrs de leur science s’avèrent finalement très sots ? L’idiot du village ne serait donc pas celui que l’on croit…

Pourquoi s’intéresser à la bêtise dans un monde qui ne cesse de louer l’intelligence rationnelle ?

Précisément pour m’opposer à ce qu’on appelle l’intelligence rationnelle. Cette conception me semble extraordinairement limitative. Dans mon livre, je cite Vauvenargues qui distingue dans son Introduction à la connaissance de l’esprit humain une trentaine d’intelligences différentes. Et nous ne considérons aujourd’hui que deux catégories : « il est très brillant » ou « c’est un con ». Je caricature légèrement, mais nous sommes parvenus à une vraie pauvreté en matière de définition de l’intelligence. Le test de QI a certes fait l’objet d’une amélioration, en y introduisant des questions testant l’intelligence instinctive, mais sa mesure de l’intelligence demeure très limitative. Ce test est emblématique de notre perception de l’intelligence. Perception qui s’avère non seulement restrictive mais également inquiétante pour l’avenir du monde, dans la mesure où tout ce qui est du domaine de la sensibilité – sensibilité formée et acquise par la tradition, le passé – est occulté.

Le titre de votre livre désigne-t-il ces sots qui confinent au génie – vous livrez d’ailleurs des portraits savoureux d’idiots, Bouvard et Pécuchet en tête – ou au contraire, nous exhorte-t-il à nous réconcilier avec notre bêtise, car c’est cette bêtise qui est véritablement géniale ?

Il faut que l’on se réconcilie avec la bêtise, c’est-à-dire avec la partie animale de nous même. Mon livre pourrait se résumer à l’exergue que j’emprunte à Madame de Staël : « La différence que j’établirais entre la bêtise et la sottise est que les bêtes (animales ou humaines) s’accommodent assez docilement des lois de la nature, tandis que les sots prétendent toujours les dominer ». Ainsi, si je devais définir un imbécile, je dirais qu’il s’agit de celui qui nie avec une certaine mauvaise foi sa nature, ses propres présupposés, ses propres certitudes.

Dès lors, devient-on sot quand on oublie sa finitude, ses limites ?

Dès lors, devient-on sot quand on oublie sa finitude, ses limites ?

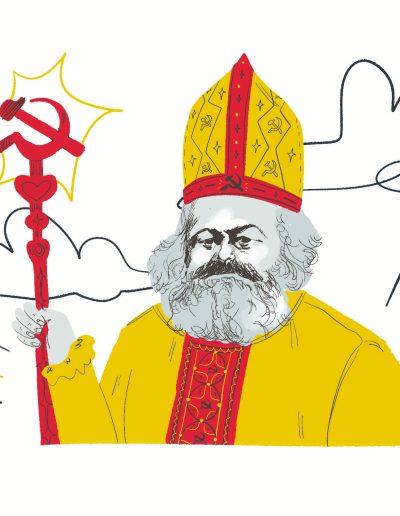

Oui, mais avoir conscience de ses propres présupposés est extrêmement difficile. Pour reprendre les mots de Chesterton, un télescope peut difficilement s’observer lui-même… D’autre part, le faire remarquer à autrui s’avère particulièrement délicat. Certains intellectuels, par exemple, se cabrent immédiatement dès lors que l’on remet en cause certains de leurs préjugés. L’intelligence requiert au contraire de ne pas se braquer de façon orgueilleuse, et de ne pas prendre toute interpellation comme un camouflet. C’est ce que j’appelle la bêtise de l’intelligence. Lévi-Strauss était l’un des rares à de pas être dans ce cas, il avait au contraire beaucoup d’humour et de recul sur lui-même. Soyons humbles. Et je vois d’ailleurs dans la promotion de l’humilité l’un des aspects très positifs du christianisme. Le bouddhisme aussi est intéressant de ce point de vue, de ce refus de toute mise en avant, de toute hagiographie. Le maître s’efface.

Heureux les humbles, donc ?

Oui tout à fait. C’est un état d’esprit très franciscain. Beaucoup de commentateurs ont dit de mon Valentin (« simple d’esprit », personnage de mon enfance avec lequel je débute mon livre) qu’il était franciscain. Saint François d’Assise est d’ailleurs LE saint que je pourrais conserver de mon éducation chrétienne. Il incarne une ouverture au monde, une infinie tolérance, un amour des bêtes.

J’éprouve d’ailleurs cette tentation toute franciscaine de la simplicité : quitter la ville et sa prétendue science, ne rien vouloir savoir, s’abandonner et ressembler à mon personnage de Valentin. C’est peut-être la solution : faire confiance à Dieu, ou aux Dieux, aux forces supérieures qui nous gouvernent et cesser de faire confiance à un surcroît de rationalité, en rompant définitivement avec l’orgueil prométhéen de l’homme moderne ; il s’agirait au contraire d’accepter de se soumettre humblement aux lois de la nature. Cette tentation du retrait porte d’ailleurs un nom, l’escapisme.

Dans Jardin perdu, l’un des plus beaux panégyriques contemporains sur l’escapisme, l’auteur Jorn de Précy (qui est le pseudonyme d’un véritable jardinier) écrit que le jardinier est le vrai rebelle de notre époque. La liberté réside hors de la ville. C’est à l’origine une idée d’Epicure. Avec quelques amis à Athènes, en période de troubles, ils se réfugiaient dans la nature. De là vient sa célèbre formule : « pour vivre heureux, vivons cachés ».

Quel est le problème à vouloir tout enfermer dans la rationalité ?

La forme d’intelligence mise en avant aujourd’hui, à savoir l’intelligence logico-rationnelle, vise à développer une forme extraordinaire d’agilité intellectuelle. Mais pour la mettre au service de quoi ? De tout et de rien. Et on en arrive très vite au mensonge intime. Dans notre société, les gens peuvent en arriver à défendre intellectuellement des choses très éloignées de leurs croyances profondes. Prenons les théories économiques. Les personnes qui les défendent n’y croient pas elles-mêmes. Ils ne les appliqueront pas, car elles n’ont pas foi dans la chose. J’ai cette impression quand j’écoute parler Emmanuel Macron. Il est visiblement très intelligent, mais me semble-t-il, il ne croit pas à ce qu’il dit.

Est-ce là le signe d’une déconnexion entre la théorie et la réalité du monde ?

Oui. En définitive, on peut dire que les Grandes écoles n’ont pas assez d’ateliers de menuiserie. Les élèves de ces écoles devraient aller voir comment travaillent les ouvriers, comment fonctionne un élevage. Ils ne connaissent rien de tout cela. J’ai moi-même donné des cours à des énarques et des ingénieurs des Mines. Je n’ai décelé chez eux aucune intelligence instinctive, aucune empathie. Les Grande écoles privent d’empathie.

la pire superstition de notre époque est l’économisme

Cela dit, à louer l’intelligence instinctive, je n’en révère pas moins la philosophie abstraite et spéculative. Mais j’estime simplement qu’il faut des passeurs, des gens qui soient capables de comprendre cette philosophie abstraite et ensuite de l’adapter au réel, grâce à un langage plus abordable. C’est ce que j’essaye de faire à travers mes livres. Ortega y Gasset aussi a tenté de le faire. En cela, j’en veux beaucoup à l’intellectualité française que j’ai subie dans ma jeunesse : Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan, et dans une moindre mesure Foucault. Avec leurs propos oiseux et abscons, ces gens-là ont une responsabilité énorme. Le pire dans le genre reste peut-être Paul Ricœur. C’est d’ailleurs amusant que Macron ait été son assistant. Je pense que ce n’est pas complètement anodin…

José Ortega y Gasset

Vous citez Ortega y Gasset, il écrit que certains ne jurent que par des théories soi-disant rationnelles alors que celles-ci relèvent de la pure superstition.

Dans Idées et Croyances, un livre formidable, Ortega y Gasset démontre la dichotomie entre ce que nous pensons et ce que nous croyons. Moi qui ai été élevé dans la religion catholique et qui m’en suis éloigné, je me surprends à prier dans les moments difficiles. Cet exemple révèle bien que mes croyances n’ont pas été éradiquées. Et je le sais. Or, je crains que l’on ne perde de vue cette distinction. Nous prenons nos idées pour nos croyances et de cette confusion naissent les superstitions.

Il me semble à ce titre que la pire superstition de notre époque est l’économisme. Prenons la base de cette croyance, le PIB. Il s’agit d’une notion statistique, et comme le montre Olivier Rey dans son dernier livre (Quand le monde s’est fait nombre) les statistiques ne sont absolument pas objectives. Il faudrait examiner trop de données pour savoir comment les interpréter si bien qu’en général, nous les utilisons selon ce que l’on veut préalablement démontrer. « Je n’ai confiance que dans les statistiques j’ai moi-même trafiquées » disait Churchill !

Autre pilier de la croyance en l’expansionnisme libéral: l’œuvre d’Adam Smith et son concept de main invisible. Or, Adam Smith était Pasteur et chez lui, la théorie de la main invisible était une manière de restaurer la figure divine à travers un dogme économique. A l’origine, la main invisible relève d’une idée religieuse ! C’est loin d’être anodin. Mais cette croyance est considérée comme un principe rationnel. Illustration de cette supercherie, les libéraux de notre époque continuent de croire que si toutes les choses sont mises en concurrence, alors la vie économique va se réguler par elle-même. Au fond, nous n’en savons rien ; ce principe n’a jamais été appliqué, car jamais la concurrence n’existe sous sa forme pure parfaite telle que fantasmée par les libéraux : les grandes entreprises prennent toujours le pas sur les petites. Si on permettait à ces dernières d’avoir les mêmes publicités que les grandes, alors peut-être que les choses se réguleraient… Cette idée du marché est tout bonnement utopique.

Pour prendre un autre exemple éloquent, le dogme de la croissance illustre lui-aussi cette foi. Comme le rappelle Kenneth Ewart Boulding « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Comment le monde pourrait-il s’en sortir autrement que par la décroissance ? Décroissance, d’ailleurs, journal dont je suis un fidèle lecteur…

Comment expliquer cette nouvelle forme de superstition ?

Le psittacisme règne : les gens perroquètent – si vous me permettez l’expression – des idées toutes faites. C’est ce que j’appelle dans mon livre le « conceptualisme dégradé de masse », notion développée par Raffaele La Capria dans Eloge du sens commun. Partout où vous allez, les gens ne cessent de manipuler des notions qu’ils ne maîtrisent qu’à moitié. Qui peut parler du déficit de la Grèce ? Qui est capable d’expliquer comment fonctionne la Bourse ? Personne ne maîtrise ces sujets, du moins le commun des mortels, alors que chacun tient à donner son avis. Chacun se bricole simplement des croyances à partir de ce qu’il a entendu et plus ou moins bien compris.

Quand on fréquente les milieux intellectuels, on constate que même les experts ne maîtrisent pas très bien les notions qu’ils utilisent. Ils font semblant. Pourquoi ? Car il s’agit à la base de notions qu’on ne peut pas maîtriser. J’en reviens au biais des statistiques.

Raffaele La Capria en appelle au contraire au « sens commun » que l’on peut traduire aussi par le bon sens. Ce bon sens n’est rien d’autre que cette intelligence héritée des traditions paysannes. La défense du bon sens m’amène d’ailleurs à partager certains combats des penseurs anti-lumières : à savoir leur tentative de sauvegarder les traditions et les préjugés contre le rationalisme égalitariste républicain.

Vous parlez beaucoup de science dans votre livre. Or nombre de scientifiques du XXe siècle, en particulier Gödel et Heisenberg – sont des scientifiques du soupçon alors même qu’ils vivaient au siècle du triomphe de la science. Pourquoi ce paradoxe ?

Un véritable scientifique doit pouvoir se rendre compte, en effet, que ses propres découvertes peuvent se mordre la queue et excéder leurs cadres. Malheureusement, la science procède trop souvent par déduction. Or, quand on veut vérifier une hypothèse par ce biais, on peut être tenté de tricher pour faire coller les faits à l’hypothèse. A l’inverse, si l’on procède par induction, si l’on part des choses concrètes, du bas, de la matérialité, il est plus difficile de tricher. Encore une fois, et je rejoins Aristote selon lequel la véritable science devrait procéder par induction, il faut partir du réel. Le problème du raisonnement déductif a été brillamment soulevé par l’humoriste anglais Samuel Butler « c’était une belle, une brillante idée, hélas lâchement assassinée par un vilain petit fait ».

Littéralement, les écrans font écran.

Par ailleurs, je songe à Bergson, lequel critiquait la dérive utilitariste de la science. Le véritable esprit de la science, qui était un esprit de vérification et de précision, tel que l’édicte Claude Bernard, s’est éclipsé.

La science s’est-elle dévoyée dans la technologie ?

Oui et cette foi dans la mécanisation constitue ma principale crainte à l’égard de l’époque. D’autant plus que, contrairement au lieu commun répandu, la technique n’est pas neutre, elle ne dépend pas de l’usage qu’on en fait. La technique est une idéologie en soi. Chaque machine contient une idéologie. Dès le moment où l’on se sert d’une machine, nous sommes pris dans l’engrenage d’une idéologie très pernicieuse qui nous entraîne dans son monde. Prenons la voiture. On est entraîné par son rythme, on éprouve un certain agrément à continuer de rouler sans s’arrêter malgré la présence d’un beau village ou d’un beau paysage. Il faut se faire violence pour rompre le confort du rythme. La machine cause ainsi une fascination pour la facilité et cette facilité est une non-vie car elle appartient à l’abstraction. Je remarque la même frénésie devant la télévision. Combien de gens habitent à la campagne, parfois dans des endroits magnifiques, mais passent la journée devant leur téléviseur ? Littéralement, les écrans font écran. C’est une véritable maladie, un virus, dont je suis moi-même sporadiquement une victime.

A l’inverse, avec Montaigne – à mon sens le plus grand penseur occidental – je plaide pour une ignorance conquise, l’ignorance de celui qui sait (parce qu’il continue d’apprendre) qu’il ne sait pas.

Au XVIème siècle raconte Ernst Jünger, quand on a appris qu’un mécanicien allemands a mis au point la première horloge mécanique, c’est-à-dire les premiers engrenages, certains se sont mis en route pour mettre cet homme hors de nuire. Ils avaient pressenti ce vers quoi cette innovation allait nous emmener, nous engrener. C’est une histoire intéressante car je crois que les premiers engrenages constituent les prémices de l’enfer du monde moderne.

Retrouvons mon cher Valentin. Enfant, il regarde ma montre, et, fixant la petite trotteuse, il me demande si elle revient toujours au même endroit. J’approuve et il répond par ces mots : « Elle s’ennuie je crois. Si j’étais toi, je la laisserais partir. » Valentin est plus libre que nous car nous sommes soumis à ce temps des machines, alors que lui, ne l’est pas.

Vous citez longuement La France contre les robots de Bernanos : « La Civilisation des Machines est la civilisation des techniciens, et dans l’ordre de la Technique, un imbécile peu parvenir aux plus hauts grades sans cesser d’être imbécile, à cela près qu’il est plus ou moins décoré. » Le technolâtre est-il le nec-plus-ultra de l’imbécile contemporain ?

Avec le numérique, parce que le savoir est à portée de clic, nul ne se croit encore ignorant. A l’inverse, avec Montaigne – à mon sens le plus grand penseur occidental – je plaide pour une ignorance conquise, l’ignorance de celui qui sait (parce qu’il continue d’apprendre) qu’il ne sait pas.

Le numérique contribue à la misère existentielle de l’époque. Nous sommes tous numérisés, c’est à dire que nous ne sommes plus que des numéros. Par rapport à un paysan d’autrefois je crois que nous existons beaucoup moins. Ce manque d’existence encourage le narcissisme (au sens de Christopher Lasch, je cite son célèbre ouvrage La Culture du Narcissisme). Dans le monde du flux continu, on se précipite sur la première information venue pour exister aux yeux des autres. La plupart des terroristes de notre époque, avant que d’être manipulés, sont mus par cette envie d’exister. Je pourrais citer l’affaire Richard Durn, (cet assassin ayant tué huit personnes à la mairie de Nanterre en 2002 ndlr) : il l’a fait car il se sentait un rien-du-tout. On en revient au complexe d’Erostrate, celui qui incendia le temple d’Artémis pour seulement exister aux yeux de ses contemporains.

Pour conclure, n’est-ce pas risqué de consacrer un ouvrage à la bêtise ? Car l’arroseur est bien souvent arrosé…

Pantalone

Oui, il est fatal, comme je le laisse entendre dans le livre, qu’on soit à un moment ou un autre, insidieusement rejoint par la sottise – qui nous ensorcelle et nous fait perdre le simple bon sens. « Tout homme est bête à ses heures, comme tout homme est mortel », dit Sartre. Cependant, la meilleure manière d’échapper à ce que cette stupidité pourrait avoir de tragique, est précisément de savoir regarder la chose sous un angle comique. Autrement dit, d’accepter d’être guetté par le ridicule à tout moment. Ma philosophie à cet égard se résume à considérer les rapports sociaux, si possible du moins, d’un point de vue théâtral – un théâtre de marionnettes de préférence. Accepter, en somme, de se « marionnetiser » soi-même sur la scène du grand guignol de l’existence, surtout dès l’instant où l’on soupçonne que les choses commence à devenir trop sérieuses, n’est-ce pas ?…

A cet égard, il me semble que la naissance de la Commedia d’ell Arte, est un moment décisif de la civilisation occidentale et tout particulièrement le personnage de Pantalone, dont les discours moralisateurs, pompeux, redondants, se voulant irrésistiblement pertinents, ne sont, en fait, qu’une sorte de radotage soporifique – que lui, bien entendu, ne perçoit guère ! Il m’advient régulièrement pour ma part, je le sens bien, de me pantalonniser en présence d’auditeurs bienveillants. (Vous êtes trop polis pour me contredire, je le vois bien !…) Cependant, mon souhait est que ceux qui ont été victimes de cette pantalonnade comprennent soudain qu’ils ont été de parfaits partenaires de scène, bref, que nous nous sommes tous arrosés les uns les autres ! Ou dit autrement : que nous sommes tous inscrits, selon le rôle imparti à chacun, dans le cadre d’une vaste pièce comique définitivement baroque. Enfin donc, ainsi que je l’ai retenu de ma jeunesse sportive : « L’essentiel est de participer. »

Il y a une saillie du poète latin antique Horace, que j’ai relevée dans Montaigne, et que je me répète comme un mantra « Allons, mon vieil ami, ne te prends pas trop au sérieux… la jeunesse en riant va te pousser dehors ! » Ce pourquoi, en conclusion, je n’aurais qu’une requête à vous formuler, jeune gens qui avez eu la bonté de m’écouter jusqu’à maintenant : allez y doucement tout de même, d’ici quelques minutes… car je suis perclus d’arthrose ! Et puis, surtout, ayez l’humanité de rire de telle sorte que je puisse en rire de bon cœur avec vous !

Entretien réalisé par Eléonore de Noüel et Grégoire Deherr

- DENIS GROZDANOVITCH : L’IDIOT DU VILLAGE N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT - 05/30/1998

- SANS MÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 05/30/1998

- CHRISTOPHE GUILLUY : LA MÉTROPOLISATION EST UNE IDÉOLOGIE - 05/30/1998

Merci pour cet article fort intèressant.

Pascal avant Montaigne. C’est le christianisme qui met a nu le théâtre de marionnettes en laissant à César ce qui lui appartient, scindant la cité des âmes de celle des hommes (sans majuscule) et récusant l’ordre de la concurrence des corps comme ordre primordial et Humain (majuscule). Simone (il n’y en a qu’Une) a également écrit sur la gîta et cette mécanique des choses auquel répond l’ordre de la technique avec son indiscutable bêtise. Je pense à un de ses livres fondamentaux (enfin pour moi) « L’Iliade ou le poème de la force ». Pascal (et Simone W) avant Montaigne, définitivement. S’agissant de l’ignorance conquise je dirais pour ma part Nicolas de Cues et son livre « De la docte ignorance ». Cher Denis, comme Bergson, le Christianisme manifestement vous guette ; et c’est heureux.

PS : Nom de Lui-Même, je lis les mêmes livres que vous.

PPS : « il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison » (dit à un moment entre 1623 et 1662)